2020年5月29日 星期五 FRIDAY, MAY 29, 2020 編者按語:5月1日,傳來海外文壇宿將,於梨華女士辭世的消息,令人不勝唏噓。《華章》作為海外華人文學的一個平臺,特編發特輯,以紀念這位以「留學生文學」享譽華語文壇的知名作家。本期的兩篇文章,一篇來自上海,作者陸士清教授是於梨華與大陸當代文壇交流的見證人,也是她的成名作《又見棕櫚、又見棕櫚》在大陸正式出版的媒介。另一篇來自加拿大,作者劉慧琴女士和於梨華一樣,都是海外華文女作家協會的會員,既是文友,也有私誼。他們的文字,吉光片羽,都是於梨華生平的文事留痕,為文友和讀者拼接出於梨華依然燦爛,也將永遠燦爛的文學生命。

星光依然燦爛

——憶著名華文作家於梨華女士

/陸士清

新冠病毒的肆虐蔓延,奪走了於梨華女士,使世界華文文學文壇失去一位星光燦爛的作家,我失去了一位最先接觸到的華文文學文友。我深感悲痛!

早在「文革」尚未結束,中美尚未建交的1975年,她就「頂風冒雪」踏上故土探親訪問。1975、1977年她先後兩次到訪復旦,與我們中文系創作教研室負責人探討文藝創作問題。 1979年6月11日,美國紐約州立大學奧爾巴尼分校代表團訪問復旦大學,她是這個交流關係的橋樑,代表該校對我校將赴奧爾巴尼分校做訪問和留學的學者、學生進行口試。

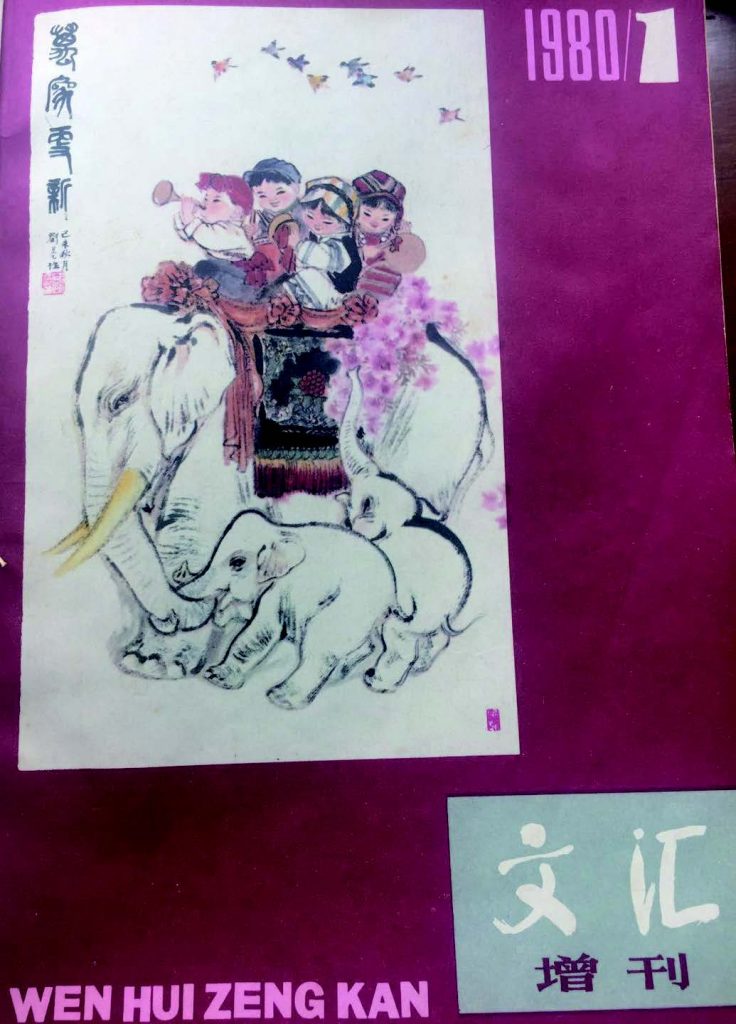

這次,我參與接待,很榮幸地見到了她。我在《星. 心–旅美作家於梨華剪影》(刊於1980年上海《文匯增刊》創刊號)一文中,表達了當時的心情:「星星,即使是奇異的星星,當它隱約在天邊的時候,人們不一定能看見它;但是,當它運行到了當空,而且灑下銀亮光輝的時候,人們就會悠然地發現它,並且會驚喜地睜大了眼去仰望它、探索它。於梨華,這位在台灣和海外有著較大影響的女作家,也宛如一顆星星,原來隱現在遙遠的天際,現在她忽然……走進了我們的文壇。」

「走進了我們的文壇」,此說並非虛言。因為1979年的《上海文學》雜誌、《收穫》雜誌連續刊出了於梨華的《涵芳的故事》和《傅家的兒女們》,她是帶著長短篇小說走進大陸當代文壇的,是當時開啟大陸和台灣,中國和美國文化交流的先行者。

當時,我已讀過了她的一些作品,但畢竟初見其人,不免仔細審視她。一襲純白的連衣裙,在代表團裡顯得嬌小。四十七、八歲的年齡,看上去卻要大些。我想,「大概是在海外『打天下』的奮鬥和二十多年來在藝術創造上的追求,使那逝去的歲月在她的額上、眼角上刻下了明顯的印記吧!也許是她作品所表現的寂寞感影響了我,使我不由自主地在她笑時才漾開微微伸展的魚尾紋中,尋找她思念祖國的鄉愁和『無根』的苦惱。」

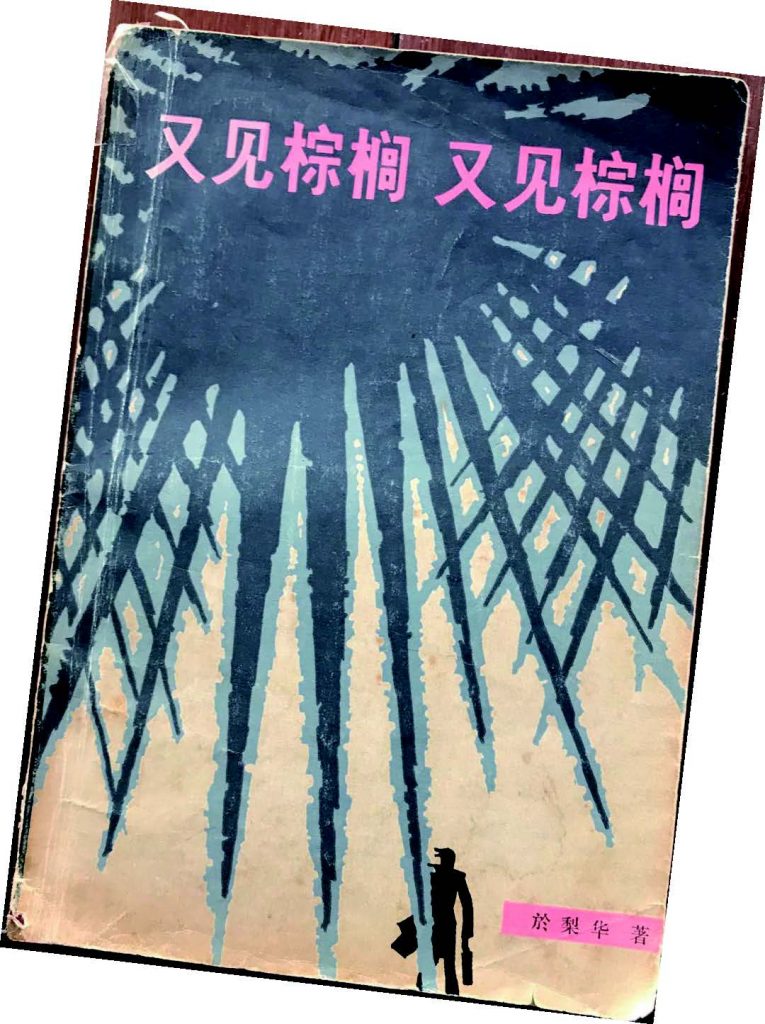

就在這次,我們有了首次長時間的交談。我告訴她:「您的長篇小說《又見棕櫚,又見棕櫚》寫得很好,我新近讀過。」

「真的嗎? 」她又是驚奇又是高興。

「香港學生主辦的『中國小說家筆下的青年學生』展覽會,把您刻劃的天磊作為『無根的一代』的代表。」我說:「的確,天磊這個人物的心裡充滿著難以釋懷的寂寞和悲哀。」

「《又見棕櫚,又見棕櫚》出版以後,成了台灣赴美留學的必讀書。」她欣喜地告訴我。

「『無根』的苦惱在台灣赴美青年中引起了普遍的共鳴嗎? 」

她笑著點了點頭。

「但是,天磊他們真的沒有根嗎? 不是沒有根,他們是有根的,根在大陸,根在祖國。」我說:「於教授,您是懷著這個意圖寫的,只是沒有明說罷了。」

「對,對……」她興奮地大笑起來,連連地揮著手說:「我就是這樣寫的,我就是要讓人家意味到這一點。」

這時我想起了她在《又見棕櫚,又見棕櫚》中對天磊站在金門島上眺望祖國大陸的描寫……

1979年6自11日下午3時,在我校第一教學樓1039教室,我請於梨華女士為我們中文系30多位師生做了「台灣文學發展概況」的講演。她講到台灣日據時代、上世紀50年代的名作家賴和、楊逵、紀弦、覃子豪、餘光中、洛夫、瘂弦;講到鄉土文學的崛起,也重點介紹了白先勇、聶華苓和她自己的現代小說。她的精彩講演,為我們中文系師生打開了一扇窗,使我們看到了中國大陸以外的天光雲影,令人印象深刻。演講結束後,於梨華真誠地向我建議:「『台灣文學』已經有了較長的發展歷程和較豐富的創作成果,希望復旦把它作中國現當代文學加以關注和研究,將來兩岸交流,可以有更多的共同語言。」此前,我們已擬將台灣文學列入教學和研究計劃,於梨華的建議正合我們的願望,而她的支援,也是我此後從中國現當代文學轉入台港和世界華文文學教學研究的動力之一。

1979年秋天,我住在福建人民出版社統稿,結識了該社文創部的編輯林承璜先生。中國大陸還沒有出版過海外華文作家的長篇小說,我把於梨華的《又見棕櫚,又見棕櫚》推薦給他,希望他們出版。林先生積極運作,作者授權,領導批准,一切順利。但當時思想還有些禁錮,原作中夏志清先生寫的序怎麼處理?林先生最初的想法是不用,要我寫一篇,介紹於梨華這個作家和評價這個作品。1980年春節前夕,我寫就了《於梨華和她的〈又見棕櫚,又見棕櫚〉–寫在〈又見棕櫚,又見棕櫚〉出版的時候》,準備作為書的序言。可於梨華極為尊重夏先生,堅持用原序。林承璜先生對於梨華說:「陸士清的文章是下了功夫的。」1980年初夏,林先生帶著我的稿子專程赴北京,與到訪的於梨華會商。結果,於梨華給林先生說:「你思想解放一點,序,用夏公的;陸先生對我和作品有更深的理解,我很喜歡,附在書後,成為書的一部分。」

1980年9月,《又見棕櫚,又見棕櫚》在大陸出版。第一版,第一次印刷就十萬零四百冊,可見開風氣之先的影響有多大。

1980年,香港天地圖書公司出版了楊振寧先生作總序的《於梨華作品集》,她惠贈我一套。1983年我主編出版了《台灣小說選講》(復旦大學出版社出版)選了她的《小琳達》、《移情》、《雪地上的星星》,再次對她作了介紹。1984年她來訪時,我給她書和轉交稿費,她很高興,「哦,還有稿費,那晚飯我請客。」我們外辦副主任孟祥生先生說:「晚飯當然是我埋單。」親切、融洽,引發了大家一陣歡笑。

她最後一次來訪復旦,是謝希德校長親自接待的。她對謝校長說,想會會陸士清。外辦就通知我出席校長歡迎於梨華女士的晚宴。那晚我們沒有談文學,談的是中美教育交流和兩岸關係。謝校長和我們共同舉杯,期待未來。

我前面說的,1975年於梨華回大陸探親是「頂風冒雪」之行。因為當時雖然中美開始交往,兩岸關係依然緊張。她一個從台灣赴美留學,享譽台灣文壇的女作家,突然去擁抱大陸,不要說台灣當局不高興,就是一些學者和作家也不樂見。比如早負盛名的余光中先生,給於梨華的《會場現形記》寫過序,讚賞於梨華「在女作家之中,她是少數能免於脂粉和閨怨腔的一位」,而且始終嘗試創新。於梨華1975年來大陸前,在香港拜訪了余先生。余先生叮囑她:「帶兩隻眼睛看看,別亂發聲。」

可於梨華對我說:「面對一個全新的大陸,我怎麼忍得住?」她接連寫了《新中國的女性及其他》,《誰在西雙版納》等作品,放筆揚聲。在《新中國的女性及其他》篇一開頭就這麼寫:「在中國停留一個月所得到的印象,這一輩子都難以忘記的。不是因為她富有,不,她還是貧窮的;不是因為她完美,不,她還是有許多缺點,而是因為每個人的『好好學習,天天向上』的精神,每個人『當家作主』的自信,每個人的『既不稱霸,更不崇洋』的自尊。」

在上世紀70年代,這樣讚揚新中國,余光中先生還方便見她嗎?於梨華告訴我,1975年後近20年,雖然數次經香港進入內地,她卻沒有和餘光中見過面。但時代在改寫歷史,時代也在改變人。1994年初夏,於梨華、餘光中都來到了上海,到上海作家協會與茹志鵑、李子雲和上海作家座談。正當我們站在作協大院愛神雕塑–普緒赫噴泉前與余先生敘談時,於梨華來到了。未及招呼,她就躍前一步,與余先生緊緊相擁。一切都在無言中,時代冰釋了他們之間的隔膜!

前程往亊,歷歷在目!多少年來,總想再與於梨華女士共同舉杯,暢談未來,可是她卻西歸了,哀哉,痛哉!

她成了天上的一顆星,也是永存於我們心裡的一顆星。

星光依然燦爛!

2020年5月10日

作者簡介:陸士清,復旦大學中文系教授,中國作家協會會員。歷任復旦大學臺灣香港文化研究所副所長、復旦大學老教授協會副理事長等職。現任中國世界華文文學學會名譽副會長、香港世界華文文學聯會副監事長、香港《文綜》雜誌編委。主持編寫了中國第一部正式出版的《中國當代文學史》。編著《臺灣小說選講》、《臺灣小說選講新編》、《臺灣文學新論》等著作。