2022年6月24日 星期五 FRIDAY, JUNE 24, 2022 復旦杏壇雜憶

文/葉揚

大陸的「文革」過去後,恢復了中斷已久的大學考試,1977年年底和次年夏天連續舉行了兩次,在這兩次考試中以極小的比率被成功錄取的幸運兒,被稱作「77級」和「78級」大學生。我參加了其中的第二次,在1978年10月入復旦大學外文系英文專業就讀,到1982年年初,隨77級的同學一起畢業。四十年光陰如白駒過隙,即以下面一鱗半爪的文字,聊以紀念當年的幾位恩師。

復旦大學的前身,是清光緖三十一年(1905)成立的「復旦公學」。五十年代初,中國的大學進行了一次「院系調整」,原來的一些教會名校,就此關門大吉,復旦一下子納入聖約翰(簡稱約大)和震旦、以及滬江、浙江大學的師資,就此成為大陸的頂尖大學之一。

入校未久,外文系讓我們這批78級學生,一連參加了三天的英語考試。隨後我和另外三名同學,跳級進入比我們早入學半年的77級就讀。經過十年動亂,學生的專業程度參差不齊,77級按程度分為四個班,我們四位「插班生」進的是程度最高的四班。當時中國的外語教學,還保持著五十年代向蘇聯「老大哥」學習所照搬的體系,設立「精讀」和「泛讀」課,前者每週課時最多,對於培養發展學生的語言技能,至關重要。在77級四班教授「精讀」的曹又霖先生,民國卅四年畢業於約大經濟系,因為英語優異,留校在外文系任教,他以口語流利著稱,與約大末任校長潘世茲先生的夫人陳韻娟女士齊名。

當時復旦使用的英語教材,是英國朗門公司出版的《新概念英語》,由以教授「作為外語的英語」而知名的英國教育家路·喬·亞歷山大(1932-2002)編訂,1967年問世後暢銷全球,在1977年的短短一年之中售出四百七十萬套,被收入《吉尼斯世界紀録大全》。77級四班所使用的就是這套教材的第四冊,即最後一冊《英語自如》,四十八課的內容,包羅萬象,涉及社會和生活的各個層面。曹先生當時五十來歲,在浩劫中曾飽受欺淩摧殘,妻子和愛女不幸含冤去世。三十年壓抑的生活,使他平時極為謹慎小心,對於自己歷盡的磨難,隻字不提,雲淡風輕,卻以極大的熱情傾心投入教學。每天來上課,總是笑容可掬,面目和善。他是名門之後,一派與生俱來的紳士風度,非常重視儀表,已見花白的頭髮,梳理得一絲不亂。他上課時總是想方設法提高同學的口語,例如讓大家每天留心時事,上課的前十分鐘,先讓一位同學簡短介紹當日「頭條」新聞,然後讓大家討論,甚至爭辯。對於剛剛學過的課文,他常讓大家做聽讀練習,挑選其中的句子或段落,讓我們換一說法重述。這種練習,對學生提高口語的技能幫助很大。他講授課文,總是要求我們細心閱讀,努力參透字裡行間的意思。例如有一課的內容有關阿爾卑斯山,他循循善誘,讓同學們從瑞士的風光,談到自己在國內的登山經歷,再進一步探討登山對於人的體力和意志的考驗。一堂課下來,大家都有舉一反三的體會。

我從復旦畢業之後,又去哈佛研究生院攻讀,求學時代所接觸過的老師,不能算少,若以講解、教授語言文字而言,曹先生是我此生所遇到的最佳老師,沒有之一。

下一年度接任精讀課的豐華瞻先生,是漫畫大師、散文家豐子愷的長子,是豐氏名著《緣緣堂隨筆》裡經常提及的「瞻瞻」。他於民國卅四年畢業於國立中央大學外文系,四十年代末曾來美國,就讀於伯克萊加州大學。他授課選用英美文學的名篇,基本上按照文學史的脈絡順序進行,更為側重詩歌,記得有一次講授拜倫的《哀希臘》,我們在課堂上曾經熱烈討論過蘇曼殊、馬君武等人的漢譯。日後他的研究專著《中西詩歌比較》問世,還發表了雪萊《西風頌》和格雷《鄉村墓地輓歌》等名篇的漢譯,回想起來,他在研究方面的專注和興趣,在課堂上處處有跡可循。我在哈佛攻讀時,有一年很意外地收到他的來信,用的是舊式的信箋,從右到左,直排豎行,用毛筆書寫,那一筆小楷,酷似乃父。當時他去洛杉磯加州大學訪問,在信裡談到計劃去哈佛訪問,我非常高興,立即函覆表示歡迎。沒料他隨後去英國短暫訪問,在倫敦遭遇車禍受傷,只好提前回國,我們終究失之交臂,未能在海外重聚。

還有教了我們一個學期泛讀課的陳雄尚老師,1964年畢業於復旦外文系,跟曹、豐二位相比,陳老師是後起之秀,他有電影演員的儀容風度,英語口語純熟,毫不矯揉造作,他上課所選用的是英美名家的短篇小說,讓大家課外讀完後,在課堂上略加講解,主要是引導我們討論。他善於根據小說的人物、情節提出有趣、貼切的問題,引導我們深入瞭解作者的用心、技巧和作品的意蘊。聽說陳老師如今定居加拿大,借此機會,在這裡衷心祝他晚年生活平安愉快。

我七歲開始跟念過中西女中的母親(鄭文淵)學英文,未久母親棄養,大哥(葉治)接棒繼續下去。民國卅四年他畢業於約大英文系,五十年代初辭去光華大學的教職,從事自由職業的文學翻譯(筆名主萬)。我十四歲進初中前,已跟大哥學完了約中高三作教材的狄更斯《雙城記》原文,文革中我一度又跟當時投閑置散的他繼續學英語,主要是專攻英美各家的散文。進復旦的第二年,經復旦外文系的徐燕謀教授力薦,他應聘去復旦兼職,首先擔任的課程,正好就是77級三、四兩班的翻譯課。我們兄弟二人多年來坐在他的書桌邊晤對,如今位置卻換作講壇上下,真是一番全新的體驗。他的翻譯課講授英譯漢和漢譯英,前者主要以漢語講解,後者則以英語進行。

記得最後一堂課是漢譯英,他照例帶著他的金絲邊眼鏡,全程以英語講授,結束時對我們多加勉勵,先引用中文成語「士別三日,便當刮目相看」,隨後說現在同學們如此勤奮努力,日後必定事業有成,若是重新見面,他大概必須去換一副全新的眼鏡,全班為之莞爾,鼓掌歡送他離開教室。我想這樣的師生之間的經歷,大概是世上少有的吧。

作者簡介:葉揚,原籍安徽桐城,1982年復旦大學英文學士,1989年哈佛大學比較文學博士,在河濱加州大學任教近卅載,2019年轉膺榮休教授。

我曾與官場擦肩而過

文/盧新華

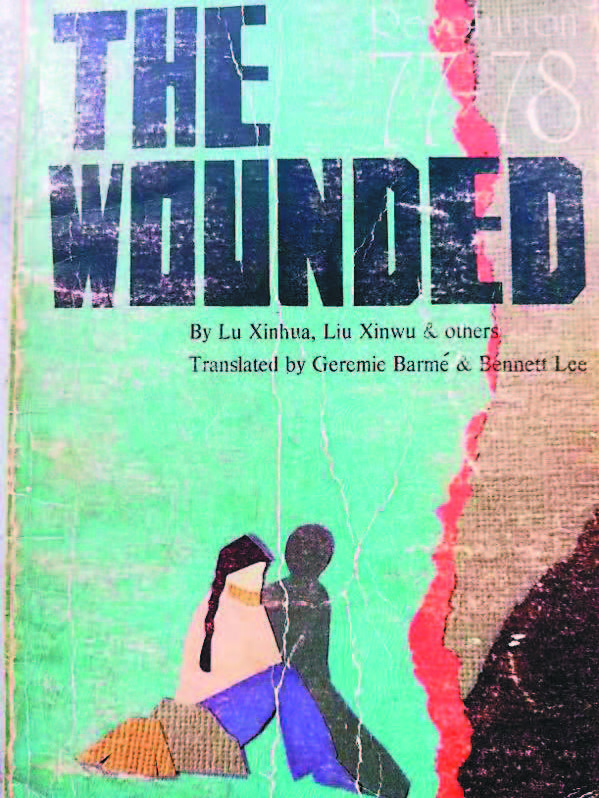

我大學時就讀上海復旦大學中文系文學評論專業,77級。因入學初曾在宿舍樓牆報上發表自己第一篇小說習作《傷痕》,遂在校園引起轟動,並引起上海文匯報編輯部的注意,找我要去《傷痕》手稿,說是要看看。這一看便是四個月,所幸雖然磕磕絆絆,最後還是在1978年8月11日的《文匯報》上以一個整版刊出了。

由此,文壇開始出現了「傷痕文學」

這個全新的詞匯。

而我,則很快加入了中國作家協會,並成為第四次文代會作家代表團中最年輕的作家,甚至還有了一個半官方的身份——「上海市青年聯合會常委」。

後來大學畢業分配時,「官場」也曾熱烈地向我伸出雙手。

記得當時是系團總支書記張德明老師找我談話:「你各方面條件都不錯,《人民日報》點名要你去做團委書記。」

我吃了一驚。因為對從政做官這樣的事,我還從未想過。那時,班上大部分同學嚮往的是去文學雜誌或出版社做編輯,去報社做記者,或留校當老師。我從沒做過共青團的工作,平時還經常對團的話語系統流露出不滿和輕視,予以調侃。我問張老師:「非去不可嗎?」

「領導上會尊重你個人的意見。」他說。

「那——我再考慮一下。」我說。

「可以。盡快告訴我你的決定哦。」

回宿舍的路上,我忍不住想:「我又不認識《人民日報》的任何人,為什麼點名讓我去做團委書記?」想著想著,忽然若有所悟,「此事應該與他有關……」

這個「他」便是時任總書記胡耀邦。

79年底,在北京參加第四次文代會時,茶話會上,作為年輕作家的代表,我被安排在中央首長的一桌。當時緊挨我坐著的,右邊是周恩來總理的遺孀鄧穎超,左邊則是胡耀邦。文革結束後,他曾擔任過中央組織部部長,中央宣傳部部長,在平反建國以來的冤假錯案中起著舉足輕重的作用,在知識分子中聲望很高。席間,胡耀邦不停地和我談話,仔細詢問我的學習生活和下一步的寫作計劃和打算,還問到我的工作經歷,聽我說插過隊,參過軍,又在工廠做過工人,他似乎很滿意,說:「我們的幹部將來就要這樣,能文能武,拿起槍來能打仗,拿起錘子能做工,拿起筆桿子可以寫文章。」

四次文代會後,文藝界形勢大好,但很快又刮起一股冷風,山西有個叫李劍的作家寫了一篇《歌德與缺德》的文章,直指「傷痕文學」即「缺德文學」。而在這「山雨欲來風滿樓」的時刻,也是胡耀邦出面保護了我和一大批「傷痕文學」的作者。

於是忽然想起《人民日報》的總編輯胡績偉,副總編輯王若水兩位我所景仰的思想解放運動中的要員和幹將,「傷痕文學」作為揭露文革浩劫的文學思潮,從客觀上也呼應了席捲全國的思想解放運動。而胡耀邦總書記又曾長期擔任過共青團中央書記……我心裏多少有些明白這其中的緣由了。

然而,即便如此,我一定要去做這個團委書記嗎?

當晚,我在筆記本上寫下這樣一段話:「對於一個青年學子而言,沒有什麼比最準確、最及時、最迅速地找到自己在自然和社會中的位置更重要的了。」

那麼,我的位置會是在「官場」嗎?

我反覆問自己。

我在部隊時曾很想能提幹,但只做到偵察班長就退伍了。現在,「官位」就在眼前,幾乎是唾手可得。

忽然就想起魯迅先生曾說過的「文學是一塊敲門磚」的話,立刻就警醒了。

人貴有自知之明。自己一介書生,愛恨情仇,喜怒哀樂全寫在臉上,怎可去做官呢?而且,又喜歡獨立思考,崇尚自由,蔑視權威,怎麼可能做得好官呢?我那時雖然還很年輕,但已經有機緣結識了上上下下的許多名人和領導人,聽過許多有關「官場」的內幕,知道政治在很多時候都是骯臟和黑暗的,凡為「官」,必定會是「雙面人」或「多面人」,在自己的一畝三分地裏常常是「皇帝」,可以吆三喝四,頤指氣使,威風凜凜,轉過身來見到頂頭上司,不免是要做「奴才在」,口口聲聲喊「緊跟」和「照辦」的。

又想到在山東曲阜當兵期間,因為批林批孔的緣故,曾在那時的曲阜師範學院圖書館接觸到一批被視為「毒草」作品,從此喜歡上了托爾斯泰、雨果、狄更斯、莫泊桑、都德、果戈理、契科夫這些西方批判現實主義的大師,加之長期以來一直深受魯迅先生的影響,因而曾在1978年全國優秀短篇小說獲獎期間,夥同幾個志同道合的青年作家提出過「社會主義批判現實主義」的口號。一個已然將批判現實作為自己人生使命的人,怎麼可能會熱衷於官場,心甘情願地聽從權力的號令和支配呢?於是,腦子裏忽然蹦出李白的一句話:「安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏。」

第二天在學校食堂裡遇到張老師,我對他說:「我想好了,不想去《人民日報》。我從沒有做過團的工作,也沒有這方面的能力,我還是喜歡與寫作有關的文化單位……」張老師聽了一楞,點點頭表示知道了,沒說什麼。

但後來他還是鄭重其事地將我找去,語重心長地對我說:「盧新華,你知道《人民日報》團委書記是個什麼概念嗎?」

「什麼概念?」我裝糊塗。

「你如果外放,就是一個地委書記了。」

他蹙著眉,有些恨鐵不成鋼地說。

「嗯……這個位置也許對別人合適,可我……」我語調不高,卻很堅定。

就這樣,在所有同學的分配去向都已寫在一張大紅紙板上,豎在中文系辦公樓的門前時,我名下的分配去向卻只是籠統地寫著「上海市委宣傳部」。直到同學們將要去單位報到的前一天,我才得到班級指導員的口頭通知,去《文匯報》報到。

到《文匯報》文藝部做記者後,報社領導對我很關心,破例批給我一年的創作假。但我還是很難適應寫那種千篇一律的帶有濃厚的「八股腔」的新聞。終於還是辭職離開了《文匯報》,先去深圳辦公司,繼而又自費出國留學,就讀於加州大學洛杉磯分校東亞語言文化系。

對於我與官場的擦肩而過,常有熟人或好友問我後悔否。我有時會笑著反問:「你看呢?」要麼就乾脆直言:「我對自己的狀態一直很滿意,而且很慶幸,即便是我在賭桌上發牌的時候。」

當然,這些都是後話了。

作者簡介:盧新華,美籍華裔作家,傷痕文學流派開啟者。著有小說集《傷痕》,長篇小說《森林之夢》《細節》《紫禁女》等。

烏克蘭的春天

詩/龐濤

鮮花凝鑄

一尊又一尊雕塑

熱血化開

一片又一片冰雪

烏克蘭

您不愧為英雄之母

炮火毀爆

一座又一座城堡

坦克碾壓

一頃又一頃田野

烏克蘭

你仍然倚立世界群豪

希望不斷

一天又一天壯大

轟炸難滅

一人又一人志磐

烏克蘭

你不會讓惡魔恣肆橫專

反擊開始

一份又一份捷報

硝煙彌漫

一樹又一樹變綠

烏克蘭

你正在經歷再生歡笑

仰望未來

一個又一個夢想

春光燦爛

一世又一世傳奇

烏克蘭

你在譜寫永恆篇章

作者簡介:龐濤,復旦大學77級大學生,1989年明利蘇達大學博士,現任美國內華達大學物理教授。